Eine coole Sache

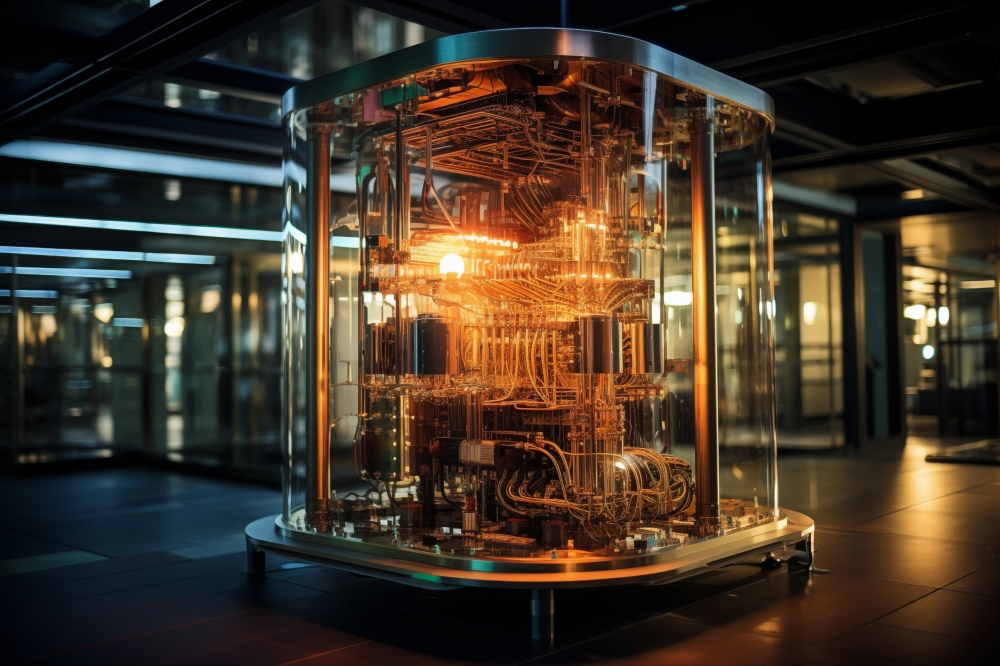

Quantencomputer verfügen über eine deutlich höhere Rechenkapazität als klassische Rechner. Sie sollen in Zukunft solche Aufgaben lösen, die selbst für heutige Supercomputer zu komplex sind. Das Quantencomputing hat das Potenzial, viele Branchen massiv zu verändern, so auch die Medizin- und Gesundheitsbranche. Hier könnte die neue Technik unter anderem helfen, die Arzneimittelforschung und -entwicklung zu beschleunigen. Bis zur Anwendung in der Breite ist aber noch viel Grundlagenforschung nötig.

Bitte ein Qubit

Herkömmliche Computer und Quantencomputer nutzen zwar beide jeweils Bits, doch gibt es einen wesentlichen Unterschied: Beim herkömmlichen Computer nimmt ein Bit entweder den Zustand „0“ oder „1“ an. Ein Quantumbit (Qubit) eines Quantencomputers dagegen kann beide Zustände gleichzeitig annehmen. Durch diese sogenannte Superposition wird die Rechenkapazität eines Quantencomputers deutlich erhöht. Auch kommt es durch die Superposition zu Interferenzen. Das bedeutet, dass sich die Zustände der Qubits gegenseitig verstärken oder abschwächen. Zu einer weiteren Leistungssteigerung führt zudem die Verschränkung mehrerer Qubits, bei welcher deren Zustände gekoppelt sind: Verändert sich ein Qubit, verändert sich auch das andere. Diese drei Besonderheiten – Superposition, Interferenz und Verschränkung – ermöglichen es Quantencomputern, komplexe Datensätze effizienter zu verarbeiten als herkömmliche Computer und in Zukunft selbst bisher unlösbare Rechenaufgaben zu bewältigen.

Die Menge macht es

Um die Technologie zuverlässig nutzbar zu machen und ihr großes Potenzial für zukünftige Anwendungen zu entfalten, ist noch eine Menge Grundlagenforschung vonnöten. So erfordern Quantencomputer, die aus mehreren Kammern bestehen, beispielsweise extrem niedrige Temperaturen. Diese reichen bis an den absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius heran. Dabei können bereits minimale Temperaturveränderungen oder Strahlungen Qubits beeinflussen. „Bisher ist es nur für kurze Zeit geglückt, ein Qubit tatsächlich im Zustand der Superposition zu halten, was Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Quantencomputing ist“, schreibt das Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS auf seiner Website. Auch sei die Anzahl der Qubits selbst „aktuell sehr limitiert“, so die Münchner Forschungseinrichtung: „In wenigen Jahren wird es voraussichtlich Quantencomputer mit Tausenden Qubits geben, für aufwendige Berechnungen reicht dies aber möglicherweise noch nicht aus.“ Aktuell verfügen die meisten Quantencomputer über weniger als 100 Qubits.

Viele Anwendungsmöglichkeiten denkbar

Am Forschungszentrum Jülich (FZJ) arbeiten derzeit mehr als zwei Dutzend Forschungspartner aus zehn europäischen Ländern gemeinsam an dem Quantencomputer-Projekt „OpenSuperQPlus“. Ziel ist es, einen Quantencomputer mit 1.000 Qubits zu entwickeln. Erste Anwendungen erhoffen sich die Beteiligten in der Quantensimulation für die chemische Industrie und die Materialwissenschaften. Zudem soll der Quantencomputer auch bei der Lösung von Optimierungsproblemen und maschinellem Lernen eingesetzt werden. Und auch auf dem Pharma- und Medizinsektor birgt das Quantencomputing ein enormes Potenzial, zum Beispiel bei der Identifizierung neuer Wirkstoffe für die Behandlung bestimmter Krankheiten oder bei der Optimierung von Medikamenten-Dosierungen.

Zudem könnte das Quantencomputing in Bezug auf klinische Studien weiterhelfen: Anstatt, wie bislang, stets auf eine große Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zurückgreifen zu müssen, wäre ein Qubit-Computer in der Lage, den Prozess effizienter zu gestalten, indem er verschiedene Szenarien durchspielt und auf dieser Basis Vorhersagen über die Wirksamkeit und Sicherheit eines neuen Medikaments trifft. Dies wiederum würde das Durchführen klinischer Studien erheblich vereinfachen und zudem Kosten sowie Zeitaufwand reduzieren. Da es jedoch schwierig ist, die Qubit-Anzahl eines Quantenrechners zu erhöhen, ohne dass gleichzeitig die Fehlerwahrscheinlichkeit zunimmt und diese „Supercomputer“ zudem sehr teuer sind, ist die breite Anwendung in der Pharma- und Medizinbranche derzeit noch stark einschränkt.

Minuten statt Tage

Zur Erforschung des entsprechenden Potenzials von Quantencomputern ist das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim bereits 2021 eine Kooperation mit Google Quantum AI eingegangen. Einer der Anwendungsfälle bestand darin, mithilfe von Quantenalgorithmen das Enzym P450 zu untersuchen. Dieses spielt eine wichtige Rolle im menschlichen Stoffwechsel. Das Ergebnis der Analyse zeigte, dass Quantencomputer eine sehr hohe Präzision und einen klaren Vorteil gegenüber den besten klassischen Methoden bieten können. Allerdings würden derartige Berechnungen nach Auskunft von Boehringer Ingelheim selbst mit den besten verfügbaren Algorithmen drei Tage dauern. Dies, so Michael Streif, Quantum-Computing-Scientist bei Boehringer Ingelheim in einem Interview mit der Plattform www.itwelt.at, sei „viel zu lange, um praktikabel zu sein“. Darum arbeite man derzeit an der Entwicklung neuer Algorithmen, welche die Laufzeiten der Rechner von Stunden oder Tagen auf wenige Minuten reduzieren können.

Im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit mit dem Cambridge Centre for AI in Medicine (CCAIM) treibt Boehringer Ingelheim zudem Innovationen in der medizinischen Forschung mit der Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz (KI) voran. Im Fokus steht hier die Nutzung von KI für eine beschleunigte Arzneimittelentwicklung, optimierte Studien und verbesserte Ansätze der Präzisionsmedizin.

Branche in Aufbruchstimmung

In dem Interview ging Streif unter anderem auch auf die finanziellen Investitionen des Pharmariesen in Sachen Quantencomputing ein. Demnach dauert die Entwicklung eines einzigen Medikaments im Schnitt zwölf bis 15 Jahre und kostet rund eine Milliarde Euro. Das Risiko, „es mit einer Idee nicht zu schaffen“, liege bei 95 Prozent. Insofern komme der Digitalisierung als Innovationstreiber, so Streif, eine zentrale Bedeutung zu: „Damit Quantencomputer rentabel sind, müssen wir neue Methoden finden, die einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Zeitaufwand für die Berechnungen ermöglichen. Deren Kosten müssen unter denen experimenteller Methoden liegen, damit sich der Einsatz wirtschaftlich lohnt. Große Fortschritte bei Quantenalgorithmen sowie bei der Hardware beispielsweise haben die Rechenkosten bereits gesenkt.“ Streif zufolge lösen Quantencomputer derzeit nur diejenigen Aufgaben schneller als herkömmliche Rechner, die speziell auf sie zugeschnitten sind. Hier müsse insofern noch viel Forschung investiert werden: „Trotzdem herrscht in der Pharmabranche, wie in vielen anderen Bereichen, Aufbruchstimmung: Viele Unternehmen und Forschende sind zuversichtlich, schon in naher Zukunft große Fortschritte zu erzielen.“

Geduld ist gefragt

An der Cleveland Clinic im US-Bundesstaat Ohio ist man in dieser Hinsicht schon etwas weiter: Im Zuge einer Partnerschaft mit IBM wurde hier im März 2023 der weltweit erste Quantencomputer installiert, der speziell für die Gesundheitsforschung eingesetzt wird. Dabei forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in mehr als 50 Projekten an Quantenalgorithmen für medizinische Anwendungen. So wird beispielsweise Künstliche Intelligenz mit Quantencomputing kombiniert, um eine wichtige biomedizinische Aufgabe zur Vorhersage von Antibiotika-Resistenzen voranzutreiben. Diese sind weit verbreitet und nehmen weltweit zu, was nicht zuletzt auf den unsachgemäßen und übermäßigen Einsatz von Antibiotika zurückzuführen ist.

Auf Basis von Quantenmechanik soll ein Modell entwickelt werden, das mithilfe von maschinellem Lernen die Antibiotika-Resistenz bei Harnwegsinfektionen vorhersagen kann. Das entsprechende Modell könnte dazu beitragen, die Menge der unnötig verschriebenen Antibiotika zu verringern. Auch wird das Projekt nach Angaben der Cleveland Clinic eines der ersten Quantenexperimente für Anwendungen im Gesundheitswesen sein, bei dem 50 bis 100 Qubits zum Einsatz kommen. Bis die Technologie breit in der medizinischen Forschung eingesetzt wird, dürfte indes noch einige Zeit vergehen, betont Stefan Filipp. Der Professor für Technische Physik an der Technischen Universität München äußerte sich kürzlich in einem Interview mit dem „Handelsblatt“: „Man darf nicht außer Acht lassen, dass es sich um sehr komplexe Systeme handelt und es noch keine klar definierte Blaupause für ein komplettes fehlerkorrigiertes Quantencomputersystem gibt.“